8月26日上午,,上海大學歷史系教授,、博士生導師朱子彥先生做客中國文字博物館專家大講堂,為聽眾帶來了題為《三國人才與謀略——以曹魏代漢為例》的精彩講座。

朱教授正在為聽眾講述曹魏代漢過程中展現(xiàn)出的人物智慧與謀略。

朱教授正在進行精彩演講。

作為曹魏故里,安陽各界200多名聽眾前來聽講。

2018年8月26日上午,,上海大學歷史系教授、博士生導師朱子彥先生做客中國文字博物館專家大講堂,,為聽眾帶來了題為《三國人才與謀略——以曹魏代漢為例》的精彩講座,。

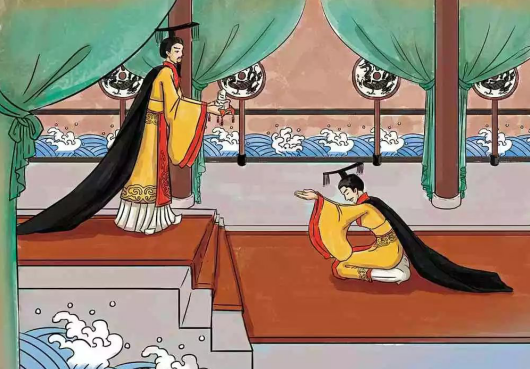

講座中,朱教授對曹魏代漢的背景,、過程進行了詳細介紹,,特別是對曹操,、曹丕在實現(xiàn)朝代和平更替過程中表現(xiàn)的智慧與謀略進行了深入描述。朱教授認為,,曹魏代漢是中國歷史第一次成功的禪讓,,是了不起的創(chuàng)舉,它影響中國歷史的走向,。曹操父子的禪代移祚在歷史上產(chǎn)生了極其深遠的影響,,此風一開,遂為后世帝王所效尤,。從曹魏開始到宋朝全部采用禪代方式,。

朱教授認為,曹魏代漢對辛亥革命亦有影響,。將辛亥革命定位為“革命”,,并不十分確切。武昌起義后,,清政府命北洋軍攻打武漢,,民軍勢單力薄,武漢三鎮(zhèn)岌岌可危,,故以孫中山為首的革命黨人只得與袁世凱妥協(xié),,冀圖藉袁世凱的力量逼迫清帝遜位。袁世凱在與革命黨議和后,,即效法曹操逼宮,,脅迫清帝退位。1912年2月12日隆裕太后接受清皇室優(yōu)待條件,,代表溥儀頒布《清帝遜位詔書》,,禪位于中華民國。從武昌起義到清帝遜位,,在短短的兩個月內(nèi),,使具有兩千年傳統(tǒng)的帝制和平轉(zhuǎn)換,避免了玉石俱焚,,避免了千百萬人流血犧牲。袁世凱此舉乃仿效漢魏故事,,以禪代的模式終結(jié)清帝國的統(tǒng)治,。

朱教授指出,傳統(tǒng)的儒學綱紀倫理將曹魏代漢看成是篡位,,史家也把曹操看成是奸雄,、篡逆、漢賊,。如此一來,,“司馬昭之心,路人皆知”成為形容野心家的代名詞,袁世凱成了竊國大盜,,中國帝制社會這一易代鼎革的重要范式——禪代,,長期以來就未受到學人足夠的關(guān)注和重視。

朱教授認為,,曹魏代漢是中國古代禪讓政治的分界嶺,,之前是傳說中的堯舜禪讓政治,之后是帝制社會的禪讓政治,。原始禪讓制與帝制時代的禪讓制具有不同的性質(zhì),。前者是部落聯(lián)盟時代的原始民主選舉制度,后者是皇權(quán)專制體制內(nèi)的易代更祚,,采用的是權(quán)臣逼宮,,君位讓賢的形式,使政權(quán)在異姓之間和平過渡,,平穩(wěn)交接,。與大規(guī)模的農(nóng)民革命、農(nóng)民起義相比,,禪代政治避免了宮廷政變的刀光劍影,,也避免了戰(zhàn)場征誅的尸橫遍野,符合中國古代的仁政精神和禮治原則,,也符合和諧社會的價值觀,,和當今社會以人為本理念完全吻合,是社會發(fā)展的正能量,。